KI-Verordnung – was Buchhalterinnen und Buchhalter jetzt wissen müssen: Expertinnen-Interview mit Carola Sieling

05.03.2025 — Online-Redaktion Verlag Dashöfer. Quelle: Verlag Dashöfer GmbH.

KI-Verordnung und KI-Kompetenz sind in aller Munde. Und doch tauchen bei dem ein oder der anderen die Fragen auf: Was muss ich jetzt tun? Und was bedeutet das für mein Unternehmen, wenn es ein KI-System integrieren will oder bereits integriert hat?

Carola Sieling: Es gibt einige Punkte, die bei der Integrierung von KI im Unternehmen beachtet werden müssen, besonders jetzt mit Blick auf die KI-Verordnung:

- KI im Unternehmen identifizieren: Viele Leute wissen gar nicht, wie das Unternehmen in Sachen KI aufgestellt ist, und auch wie sie KI korrekt einsetzen dürfen. Stattdessen wird KI von vielen immer noch unter dem Radar benutzt. Dem sollte das Unternehmen entgegenwirken. Dabei sollte auch klar sein, welche Anforderungen ein Unternehmen an ein KI-System hat, bevor es integriert wird.

- Rechtliche Compliance beachten: Datenschutz- und Sicherheitsbeauftragte sowie ggf. der Betriebsrat sollten eingebunden werden, denn Unternehmen müssen sicherstellen, dass ihre KI-Nutzung gesetzeskonform ist. Diese Beauftragten sorgen dann dafür, dass die Prozesse überwacht werden und sie gleichzeitig als Ansprechpersonen für Mitarbeitende zur Verfügung stehen.

- Richtlinien und Prozesse bestimmen: Mitarbeitende müssen geschult werden, z. B. wie sie Prompts formulieren oder welche Daten, wie verwendet und verarbeitet werden dürfen. Diese Prozesse müssen in Richtlinien festgehalten werden, nur so kann KI effizient und sicher eingesetzt werden.

- Die Möglichkeit zum Austausch anbieten: Ein unternehmensinterner Wissensaustausch hilft, Fragen z. B. zur KI-Nutzung in der Buchhaltung zu klären und Prozesse zu optimieren. Mitarbeitende sollten sich darüber austauschen können, wie sie KI in ihrem Arbeitsalltag effektiv nutzen.

Jetzt hast du viel über die KI-Integrierung in Unternehmen gesprochen. Wie sieht es mit der KI-Kompetenz aus, die seit 2. Februar gilt? Welche rechtlichen Pflichten bestehen hier?

Carola Sieling: Was manche nicht wissen: Die KI-Verordnung ist seit August 2024 in Kraft und wird schrittweise eingeführt. Seit dem 2. Februar 2025 gelten die ersten verbindlichen Regeln, darunter die Pflicht für Unternehmen, sicherzustellen, dass ihre Mitarbeitenden über ausreichende KI-Kompetenzen verfügen. Auch in der Buchhaltung, die zunehmend auf KI-gestützte Software setzt – etwa zur automatischen Rechnungserfassung oder zum Abgleich von Zahlungsein- und -ausgängen –, ist es entscheidend, die rechtlichen Rahmenbedingungen zu kennen. Mitarbeitende müssen verstehen, welche Funktionen eine KI bietet, ob ihr Einsatz zulässig ist und welche datenschutzrechtlichen Vorgaben gelten

Zudem stellt sich die Frage, ob für bestimmte KI-Dienste ein Auftragsverarbeitungsvertrag erforderlich ist und wie sensible Unternehmens- oder Personendaten verarbeitet werden dürfen. Daher ist es essenziell, die Bestimmungen mit den Anbietern genau zu prüfen: Wohin fließen die Daten? Wo werden sie verarbeitet? Mit welchen Drittanbietern wird zusammengearbeitet?

All dies fällt unter die KI-Kompetenz. Zwar gibt es für die Buchhaltung keine zusätzlichen Pflichten, da sie nicht als Hochrisikobereich gilt, doch die drei Säulen der KI-Kompetenz – Technik, Compliance und Anwendungskompetenz – sind unerlässlich: Technisches Verständnis hilft, KI-Ergebnisse einzuordnen, Compliance betrifft die Einhaltung rechtlicher Vorgaben, und Anwendungskompetenz bedeutet, zu wissen, wie KI eingesetzt werden darf.

Wer KI nutzt, muss die Risiken kennen. Welche Haftungsrisiken bestehen, wenn ich in der Buchhaltung, die viel mit personenbezogenen Daten zu tun hat, mit KI arbeite?

Carola Sieling: Als Buchhalterin oder Buchhalter muss ich mir stets bewusst sein: KI kann Fehler machen, und ihre Ergebnisse dürfen niemals blind übernommen werden. Nur eine geschulte Fachkraft ist in der Lage, die Korrektheit einer KI-Ausgabe zu beurteilen – sei es bei der Analyse von Finanzdaten, der Zusammenfassung eines Urteils oder der Begründung eines Sachverhalts. Auch bei Automatisierungshilfen, die Rechnungswerte auslesen und prüfen, ob Daten korrekt vorliegen, gilt: KI ist ein nützliches Werkzeug, das Prozesse beschleunigt und effizienter macht, ersetzt aber keine fachliche Kontrolle. Wer glaubt, sich allein auf KI verlassen zu können und damit aus der Haftung entlassen zu sein, irrt. Letztendlich bleibt die Verantwortung immer beim Menschen.

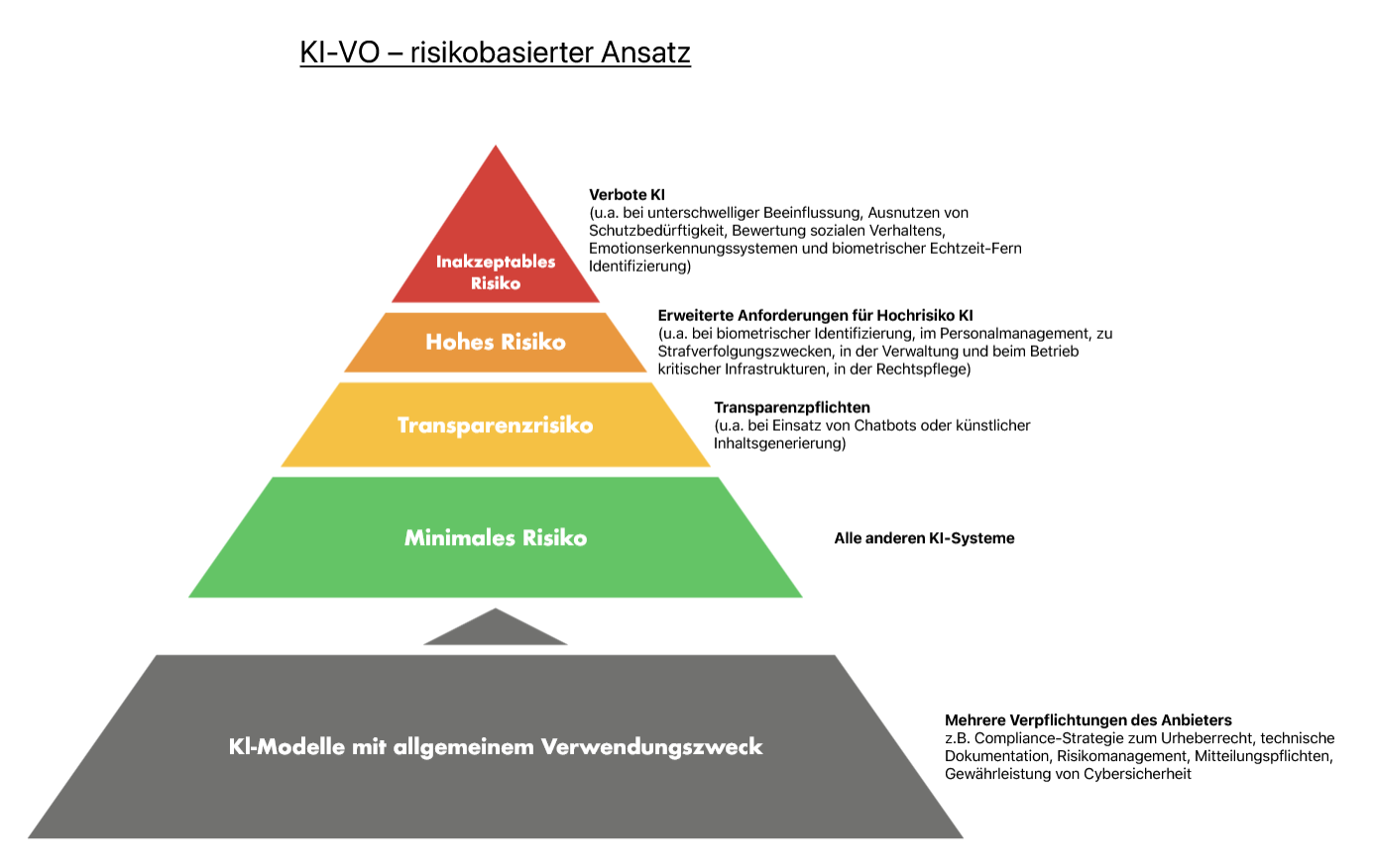

Um die Risiken von KI besser zu veranschaulichen, hast du uns eine Grafik mitgebracht, die Künstliche Intelligenz in Risikoklassen einteilt. Magst du genauer erklären, was wir hier sehen?

Carola Sieling: Gerne! Diese Grafik veranschaulicht die verschiedenen Risikoklassen der KI-Verordnung. Aus Anwendersicht fallen die meisten derzeit eingesetzten KI-Systeme, etwa ChatGPT oder LLaMA, in den Bereich mit minimalem Risiko – also auch jene, die in der Buchhaltung genutzt werden. Gleichzeitig zeigt die Grafik verbotene KI-Anwendungen wie Emotionserkennung oder biometrische Fernidentifikation in Echtzeit. Solche Einsatzszenarien sind strikt verboten. Besonders strenge Regularien gelten, insbesondere wenn KI in Hochrisikobereichen wie der Medizin eingesetzt werden. Hier sind nationale und europäische Behörden involviert.

Eine weitere Klasse ist die sogenannte Transparenzpflicht: Endnutzerinnen und Endnutzer müssen klar erkennen können, dass sie mit einer KI interagieren und nicht mit einer echten Person. Dies betrifft beispielsweise Chatbots auf Websites, die als solche gekennzeichnet sein müssen. Auch für Anbieter von KI-Modellen mit allgemeinem Verwendungszweck, die nicht Open Source sind, weist die KI-VO zudem strenge Pflichten aus.

Wenn sich jemand aus der Buchhaltung nicht angesprochen fühlt, was die KI-Kompetenz angeht, was ist deiner Meinung nach der Grund dafür, unser gemeinsames Seminar „KI-Kompetenz für Buchhalter – was Sie jetzt wissen müssen!“ zu buchen?

Carola Sieling: Künstliche Intelligenz ist ein Werkzeug. Man kommt nicht drum herum, es zu benutzen. Wichtig ist, sich dieser neuen Arbeitsweise zu öffnen, die Potenziale zu erkennen und vor allem im Wettbewerb zu bleiben – auch mit anderen Mitarbeitenden. Denn folgendes Zitat finde ich ganz treffend: „AI will not replace you but people using AI will“

Hier zeigt sich auch, wie stark die Arbeitswelt im Wandel ist. Alles wird schnelllebiger und die Anforderungen an die Mitarbeitenden wachsen. Und dadurch entsteht auch eine gewisse Angst davor, nicht Schritt halten zu können. Mit unserem gemeinsamen Seminar möchte ich die Berührungsängste nehmen. Schritt für Schritt auf Compliance-Anforderungen eingehen, die jetzt vielleicht noch überfordern. Mein Ziel des Seminars ist es, das Buchhalterinnen und Buchhalter aus der Veranstaltung gehen und sagen: Ich hab Bock auf KI!

Eine starke Botschaft. Vielen Dank fürs Interview!

Das Interview führte die Online-Redakteurin Michelle Bittroff vom Verlag Dashöfer.

Bild: EwaStudio (Adobe Stock, Adobe Stock Standardlizenz)

X

X